|

||||||||

Arn Strohmeyer

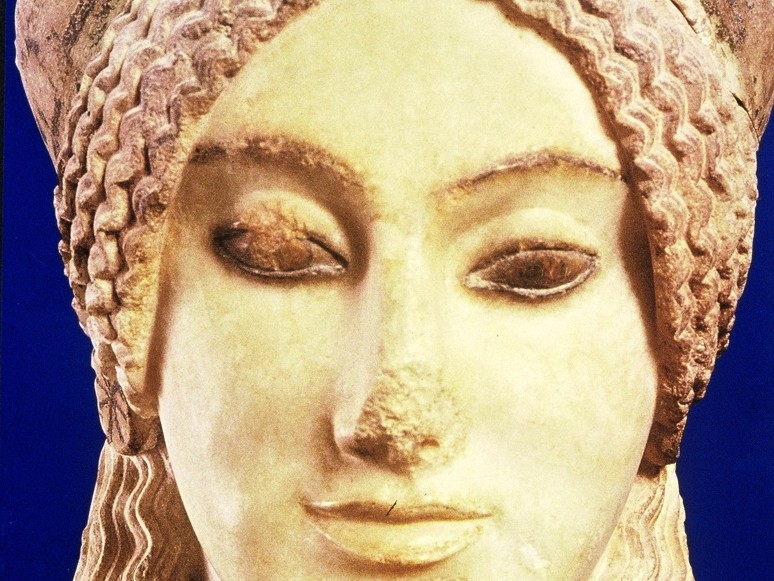

Lachende Koren und weinende Kuroi Im neuen Akropolis-Museum von Athen lebt die Antike Bunt bemalte Amphoren erscheinen im Bild, drehen sich im gleichen Rhythmus wippend und schwingend auf und ab und im Kreis. Auf ihnen dargestellte Vögel, Hasen, Hirsche und Hunde springen von den Gefäßen und fliegen, hüpfen und laufen ins Weite; Greife tauchen aus der Tiefe auf öffnen ihre Mäuler und spucken Reiter aus, erst einen, dann zwei, dann ein ganzes Heer, das die Pferde antreibend aus dem Bildrand stiebt; Koren kommen, legen ihr starres, geheimnisvolles archaisches Lächeln ab, lachen nun ganz offen und herzlich, drehen sich Kreis, verneigen sich hierhin und dorthin wie kesse Mannequins, schütteln den Kopf und zwinkern mit den Augen; auf einem steinernen Relief ringt ein nackter Heroe mit einem Zentaur - zweieinhalb Jahrtausende halten sie schon in dieser Pose aus, nun löst sie sich und die beiden beginnen, wirklich zu ringen - ein muskulöser Kampf auf Leben und Tod; Pferde springen aus einem anderen Relief und reiben die Köpfe aneinander; steinerne Kuros-Gesichter schieben sich von unten in den Vordergrund, legen ihre archaische Starre nicht ab wie die jungen Koren, dicke Tränen kullern aus ihren traurigen Augen; und die Kyriatiden, die seit klassischen Zeiten ihre schwere Last tragen, haben sich von ihr befreit, wenden sich einander zu und tuscheln ... Antike Illusionen, die unsichtbare Lichtquellen mit Lasertechnik in der dunklen Athener Nacht auf die große gläserne Außenwand des Neuen Akropolis-Museums und die Fassaden der umliegenden Häuser zaubern. Die Vorspiegelung scheint vollkommen: Die Antike lebt plötzlich, steht aus ihrer marmornen Unbeweglichkeit auf, nimmt konkrete farbige Gestalt an, bewegt sich, atmet im pulsierenden Dasein. |

||

Kore; Foto mit freundlicher Genehmigung von:/ photo by permission of: Katerina Karakasi |

||

Alles nur ein digitales Laser-Spiel? Nein, auch dem so viel gerühmten Licht Griechenlands, dem schon die antiken Hellenen Vollkommenheit zusprachen, kommt bei der Konzeption des neuen Museums eine wichtige Rolle zu. Denn der Bau befindet sich nur dreihundert Meter südlich unterhalb der Akropolis. Das heißt: Die Säulenreihe des Parthenon spiegelt sich tagsüber direkt in der großen Glaswand an seiner Frontseite, hinter der die künstlerische Hinterlassenschaft des Athener Tempelberges nun eine endgültige - um es vorwegzunehmen: grandiose - Bleibe gefunden hat. Die optische Spiegelachse, die von dem architektonischen Wunderwerk der Antike direkt zum neuen Kunst-Quartier führt, das vor allem ihm gewidmet ist, schafft eine ästhetische Verbundenheit und eine symbolische Symbiose, die es so auf der Welt nicht noch einmal gibt. Kunst und Genius loci stehen in unmittelbarer Beziehung zueinander. Die Entfaltung des natürlichen Lichts hatte bei der Konzeption des ganz aus Beton, Stahl und Glas bestehenden Hauses oberste Priorität. Der Architekt, der Schweizer Bernard Tschumi, wollte die Skulpturen und Plastiken auf den verschiedenen Ebenen nicht theatralisch durch künstliche Beleuchtung hervorheben, sondern sie sollen ihre volle Wirkung unter normalem Tageslicht, also so wie einst in klassischer Zeit, entwickeln. Der Bau schwebt gleichsam auf 94 Betonsäulen über einem antiken Ruinenfeld, das bei den Bauarbeiten freigelegt wurde. Der gläserne Fußboden im Eingangsbereich und im Erdgeschoss gibt den Blick frei auf diese alten Fundamente und Mauern von Wohnhäusern. |

||

|

||

Foto: Arn Strohmeyer |

||

|

||

Foto: Arn Strohmeyer |

||

Ein allmählich ansteigender Gang führt von der Eingangshalle in einen acht Meter hohen riesigen Saal, in dem locker angeordnet - scheinbar ohne didaktisches System -Koren und Kuroi, Reiterstandbilder und Pferdemonumente, Grabstelen und Tempelfragmente stehen. Man kann sich unter sie mischen , als sei man auf einer antiken Party. Angesichts dieser Figuren begreift man, wie sehr für die Griechen vor allem Stein das Medium ihrer Kunst war - in ihm und mit ihm stellten sie ihr ganzes Leben und das der Götter dar, hielten sie alles fest, was ihr Dasein ausmachte. Die Kuroi (nackte Jünglinge) und die Koren (bekleidete Mädchen) , die in der archaischen Zeit noch steif und säulenartig waren und wohl Götter, Heroen oder auch Sterbliche symbolisierten, geben den Gang der griechischen Kunst wieder, der parallel zur Entwicklung der Religion verläuft: Wenn die Götter nur absolute und unsterbliche Verkörperungen menschlichen Wirkens sind, so sind sie nicht mehr und nichts anderes als perfekte menschliche Wesen. Dann ist es aber die Aufgabe der Kunst, durch das Unterstreichen der formalen Harmonie die Vollkommenheit der menschlichen Gestalt darzustellen. Die Skulpturen dieses Saales zeigen den Prozess: Wie aus der abstrakten symmetrischen Darstellung wirklichkeitsgetreue, konkrete Menschen mit Charakter und Gefühl wurden, die eine Einheit im körperlichen wie im geistigen Sinne bilden. Es gibt Köpfe und Physiognomien in diesem Ensemble, die einen in ihrer Lebensnähe zutiefst anrühren - über die Jahrtausende hinweg. |

||

|

||

Foto: Katerina Karakasi |

||

Die Koren sind überaus qualitätsvoll gearbeitete Mädchenstatuen aus Marmor. Sie waren in den Städten der griechischen Welt in der Zeit vom 7. bis zum 5. v.Chr. Jahrhundert weit verbreitet. Die Forschung hat sich intensiv mit diesen eindrucksvollen Bildwerken junger Frauen befasst, die sich in aufwendiger Tracht, reich geschmückt und mit einem Attribut in der Hand präsentieren. Doch ist es bis heute nicht gelungen eindeutig zu klären, welche Funktionen diese Statuen erfüllt haben. Sie wurden als Weihegeschenke in Heiligtümern oder in Grabbereichen aufgestellt. Waren es Göttinnen, Priesterinnen oder historische Personen? |

||

|

||

|

||

|

||

|

||

Koren; Fotos mit freundlicher Genehmigung von:/ photos by permission of: Katerina Karakasi |

||

Höhepunkt auf dieser Ebene sind die Kyriatiden - die berühmten Frauenfiguren, die mit ihrer Gestalt auf ihren Köpfen den First des Erechtheions auf der Akropolis trugen. Im alten Museum auf dem Tempelberg standen sie noch unnahbar hinter dickem Panzerglas geschützt, nun kann der Besucher an diese stolzen Frauen direkt herantreten, deren hehrer Schönheit auch die Zerstörungen der Jahrhunderte nichts anhaben konnten. Es verblüfft, wie es dem Bildhauer gelang, die statischen und plastischen Erfordernisse miteinander in Einklang zu bringen. Um die Statik der Frauengestalten zu sichern, verstärkte der Künstler den schmalen Hals der "Säule" durch einen dicken Zopf, der den Frauen weit auf die Schultern fällt. Plastisch wird die Wirkung durch den reichen Faltenwurf der Gewänder erreicht, der die Körperformen fast sinnlich hervortreten lässt. Die leichte Beugung eines Beins nach vorn löst die Starre, bringt Bewegung in die Figur und verteilt das Gewicht. Das Obergeschoss ist ganz dem Parthenon gewidmet, der durch die große Frontscheibe optisch immer direkt gegenwärtig ist. Die Ausrichtung dieses Saales entspricht exakt dem Grundriss des großen Tempels. Hier ist der Fries mit der Darstellung des Athenäum-Festumzuges zu sehen, aber nicht hoch über den Köpfen wie beim Original, sondern auf Augenhöhe. 160 Meter misst die fortlaufende Erzählung der großen Prozession, die sich auf der Ostseite über dem Eingang des Tempels wieder trifft. Die Tiefe, die die Bildhauer in der flachen Relieftechnik erreichten und der Realismus, mit dem sie Szenen mit Pferden, Reitern, zuschauendem Volk und Opfertieren schufen, begeistern noch heute. Kunsthistoriker sehen in diesen Reliefs die ideale Darstellung der athenischen Demokratie, weil sie den verschiedensten Personen viel Raum gebe, sie aber doch harmonisiere, sie zu einer Einheit zusammenfasse und sie zu Protagonisten der Geschichte mache. Die Metopen, die oben zwischen den Triglyphen am Gebälk des Tempels angebracht waren, stehen - von gleich vielen Säulen wie beim Original gestützt - vor dem Fries. Muskulöse Pferdeleiber der Kentauren kämpfen mit Lapithen, mythischen Bewohnern Thessaliens. Großartig ist hier die Raumaufteilung der Quadrate gelöst: Wie die Pferdeleiber die plastische Diagonale bilden und die Lapithen stehend, schon fallend oder sterbend den restlichen Raum ausfüllen. Es gab viel Kritik im Vorfeld der Eröffnung dieses Museums - an der Planung, der Konzeption und der Ausführung. Diese Stimmen sind inzwischen alle verstummt. Selten hat es so viel begeisterte Einmütigkeit über ein Haus für Kunst gegeben wie bei diesem Museum. Um nur einen deutschen Experten zu zitieren, der für alle spricht: "Schöner und anregender ist große Kunst kaum irgendwo auf der Welt zu erleben als im Neuen Akropolis-Museum. Athen hat sich einen alten Wunsch erfüllt und dabei nicht nur den Parthenon, das programmatische Hauptwerk der altgriechischen Demokratie, in fast luxuriöser Vollständigkeit aus verstreuten Trümmern wieder zusammengesetzt, sondern ganze Bereiche der antiken Kunstgeschichte, die bisher nur spärlich ausgeleuchtet waren, in ihrer prangenden Vielfalt ans Licht geholt." (Gottfried Knapp, Süddeutsche Zeitung) In die Freude über dieses gelungene Werk mischt sich aber ein Wermutstropfen. Die Athener Museumsmacher müssen sich bei den Friesen und Metopen mit vielen Marmor- oder Gipskopien begnügen. Sie besitzen insgesamt nur 40 Originale von diesen Fresken, der Rest befindet sich im Britischen Museum in London. Im neuen Akropolis-Museum sind die Duplikate bewusst in frischem Weiß gehalten, um sie von den gelb-braun patinierten Originalen abzuheben: eine Mahnung an die Briten, die antiken Kunstwerke wieder herauszugeben, die der Botschafter seiner Majestät in Istanbul, Lord Elgin, zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit Erlaubnis des Sultans - wohl gegen ein beträchtliches Bestechungsgeld - gestohlen hat. Bisher hatten die Verantwortlichen in London immer argumentiert, die Griechen hätten keinen würdigen Platz für die Friesen und Metopen in Athen, aber dieses Argument ist mit Neuem Museum endgültig vom Tisch. Nun hoffen die Griechen wieder, dass die Briten eines Tages doch Einsicht zeigen und die Reliefs dorthin zurückkehren lassen, wohin sie gehören. |

||