| Die Hecken

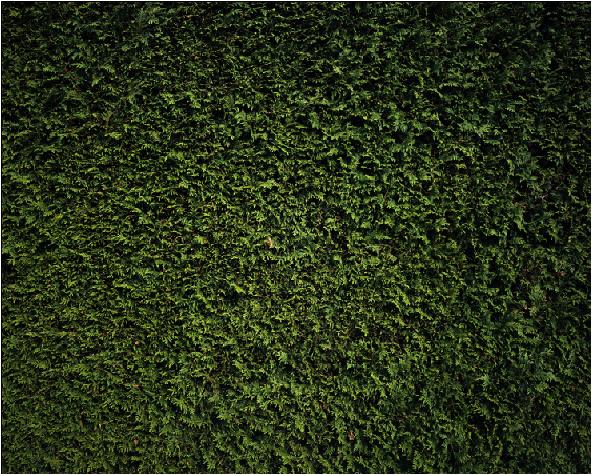

"Viele Gründe sprechen für eine Hecke. Hecken sind eine Bereicherung für jeden Garten, für das Ortsbild, für die Landschaft. Sie erfreuen uns durch das lebendige Farbenspiel des Laubes, der Blüten und der Zweige ihrer verschiedenen Einzelpflanzen. Sie gewähren uns Schutz vor neugierigen Blicken, dämpfen den Straßenlärm und filtern Staub aus der Luft. Sie dienen als Windschutz, Schattenspender und vielleicht sogar als Früchtelieferant." Soviel lesen wir auf der Website Thuja-Lebensbaum.de über den banalen Bildgegenstand in Martin Brockhoffs 5-teiliger Serie "Hecken". Lebensbaumhecken, die "immergrün, immissions- und stadtklimafest" sind und in gepflegten Vorgärten gern meterweise als "Begrenzungsgrün" eingesetzt werden, wie der Gartenspezialist John Langley an dieser Stelle schreibt, zeigt Brockhoff als undurchdringliche Sichtblenden. In Augenhöhe, mit der wohl kühlsten aller möglichen Kamerapositionen, der dokumentarisch planparallelen Perspektive fotografiert er das widerstandsfähige Grün. Wie in der Reprofotografie mit ihrem Ziel der maßstabgenauen Abbildhaftigkeit negiert Brockhoff in dieser En face-Gegenüberstellung die gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie, die in der dynamischen Perspektive, der Schärfe und Unschärfe, den Verwischungen, Über- und Unterbelichtungen liegen und zeigt die Hecke pur. Paradoxerweise ermöglicht Brockhoffs Negation der klassischen Bildsprache erst die Sichtbarkeit. Im Beharren auf der Oberfläche seines Bildgegenstands liegt dessen Durchdringung. Seine Hecken haben keine Wurzeln oder Spitzen, sie sind ortlos, anonym, bizarr in ihrer Eintönigkeit. Die frisch geschorenen Oberflächen bieten dem Auge keinen Halt und keinen Durchlass, nur Abwehr. Die leisen Varianten, die wir nach und nach entdecken, verirrtes Laub, das sich in den schuppenartigen Blättern verhakt hat und verdorrt, einzelne herausragende Triebe, die sich der Präzisionsheckenschere verweigert zu haben scheinen, unterstreichen noch die Tristesse des Ganzen. Wie ein übler Scherz wirkt der botanische Name "morgenländischer Lebensbaum" (Thuja orientalis) für eine der leblosesten Pflanzen des Abendlandes. Dass dieses Zypressengewächs in seinen Zweigspitzen, Zapfen und dem Holz zudem noch das Nervengift Monoterpen Thujon beheimatet, verwundert dann nur noch wenig. | |